Grundkenntnisse Recht

Trainer: Christina Liermann

Das Recht hat u. a. Funktionen wie Konfliktlösungs- oder Schutzfunktionen. Welche Konsequenzen es hat, wenn die Bürger keinen Staat mehr haben, der ihre Rechte schützt, haben Sie vielleicht aus vielen Nachrichten der vergangenen Jahre erfahren. Trotzdem ist das Unwohlsein gegenüber gesetzlichen Regelungen und staatlichen Instanzen groß. Desto wichtiger ist es sich über einige wesentliche rechtlichen Regelungen in unserem Lande informiert zu sein. Dieser Kurs will Ihnen dabei helfen. Er ist somit der Grundstock für weitere Kurse zum Thema rechtliche Bestimmungen, wie Arbeitsrecht usw.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite

- Kapitel Einführung

- 1: Hinweise zum Kurs

- Kapitel Rechtsgebiete

- 2: Ziele des Rechts, Recht und Gewaltenteilung, Rechtsquellen

- Kapitel Unterscheidung öffentliches - privates Recht

- 3: Öffentliches und privates Recht

- 4: BGB - Das Buch des privaten Rechts

- Kapitel Rechts- und Geschäftsfähigkeit

- 5: Rechtssubjekte und Rechtsobjekte sowie Rechtsfähigkeit

- 6: Sachen

- 7: Geschäftsfähigkeit

- Kapitel Rechtliche Einzelfallregelungen

- 8: Rechtsgeschäfte und Willenserklärungen

- 9: Gültigkeit von Willenserklärungen

- 10: Willenserklärungen im eCommerce

- 11: Vertragsarten im Überblick

- Kapitel Rechtsschutz

- 12: Gerichtlicher Instanzenweg

- Kapitel Zusammenfassung

- 13: Wiederholung

- Abschluss-Seite

Schnupper-Seite (Seite 7)

Ziele der Lerneinheit

- Aspekte der Handlungsfähigkeit kennenlernen.

- Am Ende dieser Lerneinheit sollen Sie verschiedene Grade der Geschäftsfähigkeit von natürlichen Personen beurteilen können.

Handlungsfähigkeit

- Geschäftsfähigkeit

- Prozessfähigkeit

- Deliktsfähigkeit

- Strafmündigkeit

- Ehefähigkeit

- Testierfähigkeit

Geschäftsfähigkeit

Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, mit freiem Willen rechtlich bindende Willenserklärungen abzugeben, zum Beispiel Verträge zu schließen. Das BGB unterscheidet drei Stufen der Geschäftsfähigkeit:

- volle Geschäftsfähigkeit (§ 2 BGB),

- beschränkte Geschäftsfähigkeit und

- Geschäftsunfähigkeit.

Familie Förster hat drei Kinder, Maik (5 Jahre), Julia (16 Jahre) und Kristin (20 Jahre). Alle drei Kinder sind ziemlich selbstständig und unternehmen viel auf eigene Faust. Manchmal haben die Eltern Förster doch Zweifel, ob die Geschäfte ihrer Kinder immer rechtsgültig sind.

Nach § 104 BGB sind alle natürlichen Personen geschäftsunfähig, die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder dauernd geisteskrank sind.

Gemäß § 106 BGB sind beschränkt geschäftsfähig, die das 7. nicht jedoch das 18. Lebensjahr vollendet haben. Willenserklärungen von beschränkt Geschäftsfähigen, die nicht durch den Taschengeldparagrafen (§ 110 BGB) gedeckt sind, sind gemäß § 107 BGB nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters wirksam. Ohne dieser Einwilligung ist das Rechtsgeschäft schwebend unwirksam. Die vor dem Abschluss des Rechtsgeschäfts gegebene (vorherige) Zustimmung heißt Einwilligung (§ 183 BGB, die nachträgliche Zustimmung (§ 184 BGB) heißt Genehmigung.

Kinder unter 7 Jahren

Geschäftsunfähigkeit

Minderjährige, die das 7. Lebensjahr nicht vollendet haben oder unter einer krankhaften Geistesstörung leiden, die dauerhaft eine eigenständige Willenserklärung verhindert, sind geschäftsunfähig.

Wer geschäftsunfähig ist, hat nicht die rechtliche Macht, Willenserklärungen wirksam abzugeben oder selbstständig Rechtsgeschäfte zu tätigen, zum Beispiel Verträge zu schließen oder zu kündigen. Er benötigt einen gesetzlichen Vertreter.

Kinder unter 7 Jahren können nach deutschem Recht in einem Rechtsgeschäft gleich welcher Art jedoch als Bote tätig werden. Sie übermitteln dann bei Alltagsgeschäften nur eine Willenserklärung ihres gesetzlichen Vertreters. Letzteres können die Eltern oder ein alleinsorgeberechtigter Elternteil oder ein Vormund sein. Laut § 164 BGB dürfen jedoch Geschäftsunfähige als Bote einer voll geschäftsfähigen Person auftreten, wenn sie erkennbar keinen eigene Willenserklärung abgeben, sondern nur einen fremden Willen wiedergeben. Diese Ausnahme gilt natürlich nur, wenn dadurch keine weiteren Gesetze (z. B. Abgabe von Alkohol an Minderjährige, Teilnahme an Wettgeschäften usw.) verletzt werden.

Auch müssen Willenserklärungen anderer, wie Kündigungen, an den gesetzlichen Vertreter des Geschäftsunfähigen zugehen, damit die Willenserklärung wirksam werden kann (§ 131 BGB).

Geschäfte des täglichen Lebens § 105a BGB

Bestimmte Rechtsgeschäfte, die durch volljährige Geschäftsunfähige getätigt wurden, als rechtswirksam anzusehen. Es handelt sich dabei um Alltagsgeschäfte mit geringwertigen Mitteln, soweit Leistung und Gegenleistung erfolgt sind. Ratenzahlungskäufe sind somit nicht erfasst. Eine Vermögensgefährdung für den Geschäftsunfähigen darf durch ein solches Rechtsgeschäft nicht entstehen. Eine Parallelregelung für Betreute mit Einwilligungsvorbehalt ist in § 1903 Abs. 3 Satz 2 BGB enthalten.

Der genannte § 105a BGB wurde mit Wirkung ab 1.8.2002 in das Bürgerliche Gesetzbuch eingefügt. Durch ihn hat sich im Bereich der Geschäfte des täglichen Lebens auch die Stellung des Betreuers und des Betreuten geändert.

Minderjährige zwischen 7 und 18 Jahren

Beschränkte Geschäftsfähigkeit

Beschränkt geschäftsfähig sind Minderjährige vom vollendeten 7. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (§ 106 BGB). Die meisten Rechtsgeschäfte, die beschränkt Geschäftsfähige schließen, sind schwebend unwirksam, wenn sie nicht mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (in der Regel die Eltern) geschlossen werden. Die Eltern können dem Rechtsgeschäft jedoch auch nachträglich zustimmen, d. h. genehmigen (§ 183, § 184 BGB).

Liegt keine vorherige Zustimmung (= Einwilligung, § 183 Satz 1 BGB) vor, so ist das Geschäft entweder schwebend oder endgültig unwirksam:

- Schwebend unwirksam ist eine Willenserklärung, sofern sie ohne Einwilligung der gesetzlichen Vertreter abgegeben wurde, die Eltern sie aber noch genehmigen können (§ 108 BGB). Ein Vertrag entfaltet also zunächst keine Wirkung, wird allerdings mit der nachträglichen Zustimmung (= Genehmigung) durch die gesetzlichen Vertreter rückwirkend wirksam (§ 184 Abs. 1 BGB).

- Endgültig unwirksam ist eine Willenserklärung bei Verweigerung der Genehmigung durch die gesetzlichen Vertreter (§ 108 Abs. 1 BGB).

Um den alltäglichen Rechtsverkehr mit beschränkt geschäftsfähigen Personen zu vereinfachen und sie allmählich an die volle Geschäftsfähigkeit heranzuführen, wurden diese gesetzlichen Ausnahmeregelungen geschaffen:

- Vorteilhafte Rechtsgeschäfte (§ 107 BGB)

Zur Erlangung eines lediglich rechtlichen Vorteils, wie beispielsweise die Annahme von Schenkungen, sind ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gültig. Beachten Sie allerdings hierbei: Aus einer Schenkung können Pflichten entstehen, z. B. sind für ein geschenktes Fahrzeug Steuer und Versicherungen zu zahlen. In diesen Fällen ist auch bei einer Schenkung die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters notwendig.

- Taschengeldgeschäfte (§ 110 BGB)

Minderjährige können wirksam Geschäfte eingehen, die sie mit Mitteln bewirken, die ihnen zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung vom gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung von Dritten überlassen worden sind ("Taschengeldparagraph"). Diese Regelung hat vorallem Auswirkungen auf einen Ratenkauf. Hier die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Ansonsten wird der Vertrag erst mit der Zahlung der letzten Rate wirksam, denn erst dann ist die vertraglich festgelegte Leistung vollständig bewirkt.

- Rechtsgeschäfte im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses (§ 113 Abs. 1 BGB)

Hat eine beschränkt geschäftsfähige Person mit dem Einverständnis des gesetzlichen Vertreters einen Arbeitsvertrag abgeschlossen, gilt sie für alle Rechtsgeschäfte, die zur Eingehung, Erfüllung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses notwendig sind, als voll geschäftsfähig. Dies bedeutet, dass für diese Rechtsgeschäfte die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters nicht notwendig ist. Diese Regelung schließt auch die Kündigung des betreffenden Arbeitsvertrags mit ein. Will der weiterhin Minderjährige ein neues Arbeitsverhältnis eingehen, bedarf dies der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

- Rechtsgeschäfte im Rahmen eines selbstständigen Betriebs eines Erwerbsgeschäfts (§ 112 Abs. 1 BGB)

Beschränkt geschäftsfähige Personen dürfen mit der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und der Zustimmung des zuständigen Familiengerichts ein Unternehmen gründen und selbstständig führen. Sie gelten dann für die betrieblichen Rechtsgeschäfte als voll geschäftsfähig. Hiervon ausgenommen sind nur Rechtsgeschäfte, die eine erneute Zustimmung des Familiengerichts benötigen (z. B. der Kauf von Immobilien).

Die 16jährige Anna Conta ist mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ermächtigt das Unternehmen der Mutter, Zarah Rankl GmbH, weiterzuführen. Damit ist Anna in der Lage die Geschäfte der GmbH abzuwickeln, würde sie sich einen Sportwagen für private Zwecke kaufen wollen, würde sie die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters benötigen! (Sicherlich würde Frau Conta einen Grund finden, weshalb sie einen Sportwagen aus geschäftlichen Gründen benötigt.)

Einseitige Willenserklärungen

Einseitige Willenserklärungen (zum Beispiel eine Kündigung), die ohne vorherige Zustimmung (= Einwilligung) des gesetzlichen Vertreters erklärt werden, sind immer unwirksam und können auch nicht durch Genehmigung wirksam werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Erklärung nur rechtliche Vorteile bringt, wie zum Beispiel die Mahnung, die als geschäftsähnliche Handlung den gleichen Regeln unterliegt.

Sonderfall

Ein Sonderfall liegt vor, wenn der Vertragspartner nach Abschluss des Vertrages die gesetzlichen Vertreter auffordert, ihm gegenüber ihre Genehmigung zu erklären. In diesem Fall wird jede bis dahin erteilte Zustimmung wie auch deren Verweigerung unwirksam. Der Vertrag wird (gegebenenfalls wieder) rückwirkend schwebend unwirksam. Erteilen die gesetzlichen Vertreter dann nicht innerhalb von zwei Wochen ihre Zustimmung zu dem Vertrag, so wird dieser endgültig unwirksam (§ 108 Abs. 2 BGB).

Teilgeschäftsfähigkeit

Den Begriff der Teilgeschäftsfähigkeit kennt das Gesetz selbst nicht, er wurde durch die Rechtsprechung und Rechtslehre entwickelt. Der Minderjährige ist insoweit für einen bestimmten Lebensbereich als voll geschäftsfähig anzusehen.

Teilgeschäftsfähig ist der beschränkt Geschäftsfähige, dem der gesetzliche Vertreter gemäß § 112 BGB den Betrieb eines Erwerbsgeschäfts gestattet hat. Dies gilt jedoch nur für Rechtsgeschäfte, die der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Willenserklärungen des beschränkt Geschäftsfähigen sind insoweit wirksam. Die Ermächtigung zum Betrieb des Erwerbsgeschäfts durch den gesetzlichen Vertreter ist aber nur mit Genehmigung des Familiengerichtes (§ 1645 BGB) bzw. bei einem Vormund des Vormundschaftsgerichts möglich (§ 1823 BGB).

Die Ermächtigung ist auch für Dienst- und Arbeitsverhältnisse (einschließlich Berufsausbildungsverträgen) möglich (§ 113 BGB). Willenserklärungen des Betreffenden, die auf Eingehung, Aufhebung oder Durchführung eines solchen Verhältnisses gerichtet sind, sind dann wirksam. Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, benötigt er für die Einwilligung die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung (§ 1822 Nr. 6, 7 BGB).

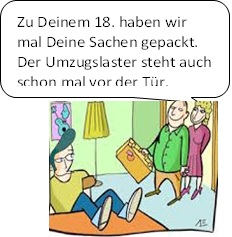

Volljährige ab 18 Jahren

Volljährige ab 18 Jahren

Unbeschränkte Geschäftsfähigkeit

Das BGB (§ 2) stuft grundsätzlich alle Menschen als voll geschäftsfähig ein. Es regelt nicht konkret den Eintritt der vollen Geschäftsfähigkeit, sondern deren Ausnahmen in den §§ 104 ff. BGB. Die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit wird mit Vollendung des 18. Lebensjahres (Volljährigkeit, § 2 BGB) erreicht. Damit ist zugleich Prozessfähigkeit gegeben (§ 52 ZPO).

Geschäftsunfähigkeit wegen psychischer Beeinträchtigung

Geschäftsunfähig sind jedoch neben Minderjährigen unter sieben Jahren auch Personen (gleich welchen Alters), die sich in einem Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befinden, der die freie Willensbestimmung ausschließt und seiner Natur nach nicht nur vorübergehend ist. Willenserklärungen geschäftsunfähiger Personen sind nichtig, also rechtlich unwirksam. Die Regelung findet sich in § 104 Nr. 2 BGB.

Soweit noch kein gesetzlicher Vertreter vorhanden ist, wird dieser als Betreuer vom Betreuungsgericht bestellt.

Geschäftsunfähig sind häufig Personen mit geistiger Behinderung, mit bestimmten psychischen Krankheiten und bei schwerer Suchterkrankung:

- Demenz (z. B. Alzheimersche Krankheit, vaskuläre Demenz oder senile Demenz)

- geistige Behinderung, wie z. B. Minderbegabung

- Schizophrenie während der akuten Erkrankungsphase oder bei schwerem chronischen Verlauf

- Alkoholkrankheit (siehe: Korsakow-Syndrom) oder Drogenmissbrauch, wenn infolge der Sucht bereits schwerwiegende Hirnschäden (cerebrale Veränderungen) eingetreten sind

- Manie, wenn die Person sich in einer akuten manischen Phase befindet

Die Geschäftsunfähigkeit ist für Außenstehende nicht immer erkennbar. Das Gesetz schützt nicht den guten Glauben an die Geschäftsfähigkeit des Geschäftsgegners, da der Schutz eines nicht unbeschränkt Geschäftsfähigen Vorrang hat. Das bedeutet, dass abgeschlossene Verträge auch dann unwirksam sind, wenn die Geschäftsunfähigkeit des Vertragspartners nicht erkennbar war. Ob letztlich tatsächlich Geschäftsunfähigkeit vorlag, kann nur in einem Gerichtsverfahren verbindlich festgestellt werden.

Hierzu werden regelmäßig Sachverständigengutachten zum Gesundheitszustand des Betroffenen zum Zeitpunkt des Rechtsgeschäftes eingeholt, z. B. auch aus Akten des Betreuungsgerichtes anlässlich einer Betreuerbestellung. Die Beweislast liegt bei dem, der Geschäftsunfähigkeit einwendet.

Zusammenfassung:

Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, Willenserklärungen rechtswirksam abzugeben bzw. entgegenzunehmen.

Natürliche Personen können sein:

-

geschäftsunfähig (bis Vollendung des 7. Lebensjahrs)

-

beschränkt geschäftsfähig (7. bis zum 18. Lebensjahrs)

-

voll geschäftsfähig (ab vollendeten 18. Lebensjahr)

Wie entscheiden Sie? Beurteilen Sie die folgenden Fälle mit Hilfe der §§ 104 - 113 BGB. Senden Sie Ihre Lösung zu den Fragen anschließend an Ihren Online-Trainer. Ich freu mich drauf.

Augabe 6)

a) Maik Förster, 5 Jahre, hat zu seinem Geburtstag von seiner Oma 20,00 € geschenkt bekommen. Da er ein besonders cleverer Junge ist, kauft er davon auf dem Weg zum Kindergarten ein Spielzeugauto für 17,20 €.

Ist ein wirksames Rechtsgeschäft zustande gekommen?

Kann Maiks Mutter das Spielzeugauto zum Geschäft zurückbringen und das Geld zurückverlangen?

1b) Am nächsten Tag wird Maik von seiner Mutter mit einem Einkaufszettel und 10,00 € zum Bäcker geschickt. Er gibt der Verkäuferin in der Bäckerei den Einkaufszettel, erhält die entsprechende Ware und bezahlt sie.

Ist ein wirksames Rechtsgeschäft zustande gekommen?

1c) Die Mutter von Herrn Förster ist an Demenz erkrankt und ist im Pflegeheim ‚Sonnabend‘ untergebracht. Sie steht unter Betreuung. Bei einem Ausflug kauft sie sich von ihrem Taschengeld die Zeitschrift ‚Goldenes Blatt‘.

Ist ein wirksames Rechtsgeschäft zustande gekommen?

Prozessfähigkeit

Deliktfähigkeit

- Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres,

- Kinder, die das siebente, ober noch nit das zehne Lebensjahr vollendet hben, für einen Schaden, den sie bei einem Unfall

- mit einem Kraftfahrzeug,

- einer Schienenbahn oder

- einer Schwebebahn einem anderen zufügen.

Die Haftung besteht jedoch, sofern der Schaden absichtlich erfolgt ist. - Personen, deren Geistestätigkeit im Augenblick der Tat krakhaft gestört ist und

- Personen, die sich im Zustand der Bewusstlosigkeit befinden.

Beispiele:

Der 6-jährige Jan „zündelt" mit Streichhölzern und steckt dabei die Wohnzimmereinrichtung in Brand.

Ergebnis: Jan ist als Kind deliktsunfähig und kann deshalb nicht zum Schadensersatz herangezogen werden.

Die 9-jährige Else fährt mit ihrem Rad an das auf dem Bürgersteig geparkte Auto des Nachbarn Rainer Zufall und beschädigt den Lack des Pkw. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 3 000,00 €.

Ergebnis: Da Elisabeth nicht vorsätzlich gehandelt hat, ist sie für diesen Schaden nicht verantwortlich.

Die erwachsene Tochter Birgit zertrümmert in einem Anfall geistiger Umnachtung das Motorrad des Nachbarn.

Ergebnis: Birgit, deren Geistestätigkeit krankhaft gestört ist, ist nicht schadensersatzpflichtig.

Die Angestellte Elvira Trinknix, die nie Alkohol trinkt, wird während einer Hochzeitsfeier von ihren Tischnachbarn betrunken gemacht. In ihrem unfreiwilligen Vollrausch wirft sie ein Glas gegen den Kronleuchter und zertrümmert diesen.

Ergebnis: Elvira kann nicht zum Schadensersatz herangezogen werden, weil sie unverschuldet in den betrunkenen Zustand geraten ist.

Aber: Hätte Elvira ihre Trunkenheit selbst verschuldet, so wäre sie gem. § 827 Satz 2 BGB schadensersatzpflichtig.

Verschulden liegt immer bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit vor Vorsätzlich handelt gemäß § 276 BGB eine Person, die weiß, dass sie ein Rechtsgut verletzt und den Eintritt des Schadens voraussehen kann oder die Rechsverletzung will.

Beispiel:

Der Motorradhändler B. Trüger stellt bei der Prüfung eines gebrauchten Motorrollers einen Schaden an der Bremsanlage fest. Er behebt den Schaden nicht, sondern verkauft den Motorroller an die ahnungslose Drixi. Auf der Heimfahrt versagen die Bremsen und Drixi fährt in den Straßengraben.

Fahrlässig handelt nach § 276 Abs. 2 BGB, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfaltspflicht außer Acht lässt.

Im vorhergehenden Fall prüft B. Trüger die Sicherheit des Motorrollers nicht. Er geht leichtfertig davon aus, dass alles in Ordnung sei.

Juristische Personen sind nicht deliktsfähig. Deliktsfähig können als natürliche Personen nur die Organe der juristischen Person, wie z. B. Geschäftsführer einer GmbH, Vorstand einer AG, sein.

Strafmündigkeit

Sie ist die Fähigkeit, für strafbare Handlungen verantwortlich gemacht werden zu können. Die Deliktsfähigkeit ist ein zivilrechtlicher Begriff, Strafmündigkeit ist ein strafrechtlicher Begriff.

Während die Deliktsfähigkeit einen zivilrechtlichen Begriff darstellt, ist die Straffähigkeit ein strafrechtlicher Begriff. Für Straftaten, die von jungen Menschen begangen werden, hat der Gesetzgeber ein Jugendstrafrecht geschaffen, in dem der Erziehungsgedanke die dominierende Rolle spielt. In diesem Jugendgerichtsgesetz (JGG) sollen die Maßnahmen nicht strafend, sondern vorbeugend und erziehend wirken. Die Straftat eines Jugendlichen, die nach den allgemeinen Vorschriften des Strafgesetzbuches (StGB) definiert wird, kann durch diese Maßnahmen geahndet werden:

-

Erziehungsmaßregeln (z. B. Anordnung einer Fürsorge)

-

Jugendstrafe (z.B. maximal 5 Jahre bzw. bei Verbrechen 10 Jahre Haft).

-

Zuchtmittel (z.B. Verwarnung, Jugendarrest)

Die Straffähigkeit lässt sich in diese Stufen einteilen:

Strafunfähigkeit

Bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres kann man nicht strfrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die strafrechtliche Bezeichnung für diese Altersstufe ist "Kind".

Straffähigkeit

Die Straffähigkeit oder Strafbarkeit setzt bei den Jugendlich ein Jugendlicher ist, wer das 14., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die strafrechtliche Ahndung erfolgt nach dem Jugendstrafrecht (JGG).

Ein Jugendlicher ist nach § 3 JGG strafrechtlich nur dann verantwortlich, wenn er zur Zeit der Tat nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung reif genug war, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.

Heranwachsender ist, wer das 18., aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat. Eine Aburteilung erfolgt vor Jugendrichtern, wobei je nach der Reife des Täters das Jugendstrafrecht oder das allgemeine Strafrecht angewendet werden kann.

Erwachsener im Sinne des Strafrechts ist, wer das 21. Lebensjahr vollendet hat. Bei Begehung einer Straftat erfolgt eine Aburteilung vor ordentlichen Gerichten. Oft kommt es vor, dass ein und dieselbe Handlung (z.B. ein Verkehrsunfall) zwei verschiedene Verfahren auslöst: Zivilprozess für den Schadensersatzanspruch des Geschädigten und Strafprozess für den Strafanspruch des Staates.

BEISPIEL

Nach einem Banküberfall auf eine Filiale der Volksbank Winkelheim entkam der Täter mit einer Beute von 20.000,00 € unerkannt. Nach einigen Tagen konnte von der Polizei als Täter ein 30-jähriger Mann aus dem Ortenaukreis ermittelt und festgenommen werden. Ein Teil der Beute wurde sichergestellt.

In einem Zivilprozess wird die Volksbank Winkelheim (Kläger) gegen den 30-jährigen Mann (Beklagter) Klage erheben wegen Schadensersatz.

In einem Strafprozess wird der zuständige Staatsanwalt (Ankläger) gegen den 30-jährigen Mann (Angeklagter) Anklage erheben wegen des Strafanspruchs des Staates.

Ehefähigkeit und Testierfähigkeit

Weitere wichtige Fähigkeiten im Rechtsleben eines Menschen die Testierfähigkeit und die Ehefähigkeit.

Testierfähigkeit ist gem. § 2229 BGB die Fähigkeit einer Person, ein Testament wirksam zu errichten, zu ändern oder aufzuheben. Minderjährige unter 16 Jahren, geistig oder im Bewusstsein Gestörte und Geistesschwache können kein wirksames Testament errichten.

Die Ehefähigkeit ist die Fähigkeit, eine Ehe wirksam einzugehen. Eine Ehe soll gem. § 1303 BGB nicht vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden. Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe gem. § 1304 BGB nicht eingehen.

1. Was verstehen Sie richtigerweise unter dem Begriff der Geschäftsfähigkeit?

2. Welche Fähigkeiten beinhaltet die Handlungsfähigkeit?

3. Wie heißt die Fähigkeit einer Person, für sich selbst oder für andere Personen einen Prozess zu führen?

4. Welche Personen sind nach dem BGB geschäftsunfähig?

5. Nehmen Sie in den folgenden Fällen bitte Stellung zur jeweiligen Rechtslage!

a) Der 6-jährige Josef kauft sich für 2 € Eis in einer Eisdiele.

b) Die unter Drogeneinfluss stehende Rita Rausch verkauft ihre Aktentasche.

c) Die 5-jährige Eva soll für ihre Mutter beim Bäcker 2 Brezeln holen. Die Mutter gibt ihr einen Zettel und das abgezählte Geld mit.

6. In welchen Fällen ist die Willenserklärung eines beschränkt Geschäftsfähigen wirksam?

7. Wie ist in den folgenden Fällen die Rechtslage?

Der 17-jährige Auszubildende Tom Ate kauft sich einen „Blueray Player" zum Preis von

a) Die Mutter Tara ermuntert Tom, sich doch einen „Blueray Player" zu kaufen. Das Geld spiele dabei keine Rolle

b) Fallabwandlung:

Tom kauft sich ohne Zustimmung der Eltern den „Blueray Player". Vater und Mutter sind von dem Gerät derart begeistert, dass sie sofort dem Kauf zustimmen.

c) Fallabwandlung: Blueray Player".

Tom kauft sich ohne Zustimmung der Eltern den „Blueray Player“. Der Vater (Thomas) von Tom möchte von so einem Gerät nicht belästigt werden und lehnt den Kauf ab.

d) Fallabwandlung: „Bluerar Player“

Die Eltern können sich nicht sofort entscheiden, ob sie dem Kauf zustimmen sollen. Sie bitten um Bedenkzeit.

8. Nehmen Sie bitte Stellung zu der Rechtslage in folgenden Fällen!

a) Die vierzehnjährige Rosalie erhält von ihren Eltern monatlich 200,00 € Taschengeld zur freien Verfügung. Von diesem Geld kauft er sich eine Jacke, die übersät ist mit Totenköpfen und Skeletten zum Preis von 90,00 €. Die Eltern finden diese Jacke geschmacklos.

b) Die 16-jährige Schülerin Julia erhält von ihren Eltern ein monatliches Taschengeld in Höhe von 160,00 €. Sie schließt ohne Wissen ihrer Eltern einen Kaufvertrag über einen gebrauchten Motorroller im Wert von 600,00 € ab. Zwischen dem Verkäufer und Julia wird vereinbart, dass der Kaufpreis in monatlichen Raten zu je 130,00 € zu zahlen sei.

c) Die Eigentümerin des Kinderladens „Irsee", Frau Irene See, ist schwer erkrankt und hat mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ihre 17-jährige Tochter Iris ermächtigt, das Unternehmen zu betreiben. Welche Geschäfte kann die Tochter beispielsweise tätigen?

d) Wie beurteilen Sie den Fall c), wenn Iris eine private Urlaubsreise buchen will?

e) Der 16-jährige Beno Blau wird von seinen Eltern ermächtigt, bei der Schuhfabrik Kappe & Steg OHG als Zwicker zu arbeiten. Er unterschreibt einen Arbeitsvertrag nach § 611 BGB. Nach vier Monaten kündigt er das Arbeitsverhältnis, weil er bei der Weinstube Trink & Aus als Kellner mehr verdienen kann.

9. Was verstehen Sie richtigerweise unter der (vollen) Deliktsfähigkeit?

10. Welche Personen sind nach dem Gesetz

a) beschränkt deliktsfähig,

b) deliktsunfähig?

11. Wann ist die 9-jährige Susi schadensersatzpflichtig? Nehmen Sie auch zur Aufsichtspflicht der Eltern kurz Stellung!

11a). Die 9-jährige Susi ist begeisterte Telefonnutzerin. Anlässlich ihres Besuches bei ihrer Freundin Gabi spielt sie an der fremden Telefonanlage herum und wirft den Apparat vom Tisch. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 500,00 €.

12. Wie ist in den folgenden Fällen a) bis d) die Rechtslage?

a) Der 8-jährige Markus Mai erhält zu seinem Geburtstag von seiner Tante einen Ball geschenkt. Sofort läuft er los, um ihn seinem Freund Rudi zu zeigen, der im Nachbarhaus wohnt. Vor der Haustür rutscht ihm der Ball aus den Händen und kullert zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße. Markus will den Ball einfangen und rennt hinterher. Dabei wird er von einem vorbeifahrenden Auto angefahren. Der Fahrer, der noch versuchte auszuweichen, beschädigt auch noch mehrere der parkenden Autos. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 40.000,00 €.

b) Die 6-jährige Hanna sitzt mit ihrer Oma Trude allein in einem Pkw, der auf einer abschüssigen Straße abgestellt ist. Hanna spielt so lange am Schalthebel und an der Feststellbremse, bis sich das Auto selbstständig macht und den Berg hinunterrollt. Das Auto bleibt hinter einem Obst- und Gemüsestand mit Totalschaden stehen. Geschätzter Schaden etwa 500.000 Euro.

c) Der erwachsene Sohn Heinz zertrümmert in einem Anfall geistiger Umnachtung das Motorboot des Nachbarn.

d) Der Angestellte Andreas Kreuz, der nie Alkohol trinkt, wird während einer Betriebsfeier von seinen Kollegen betrunken gemacht. In seinem unfreiwilligen Vollrausch wirft er eine Fensterscheibe ein.

13. Was verstehen Sie richtigerweise unter Fahrlässigkeit?

14. Wer handelt vorsätzlich?

15. Erklären Sie bitte die Ehefähigkeit und die Ehemündigkeit.

16. Welche Personen können kein wirksames Testament errichten?